こんにちは。

町議会議員候補の板倉てつおです。

選挙運動2日目が終わりました。

今日は昨日とは打って変わった残暑厳しい日となりました。

急激な気候の変化は体にこたえます、、、。

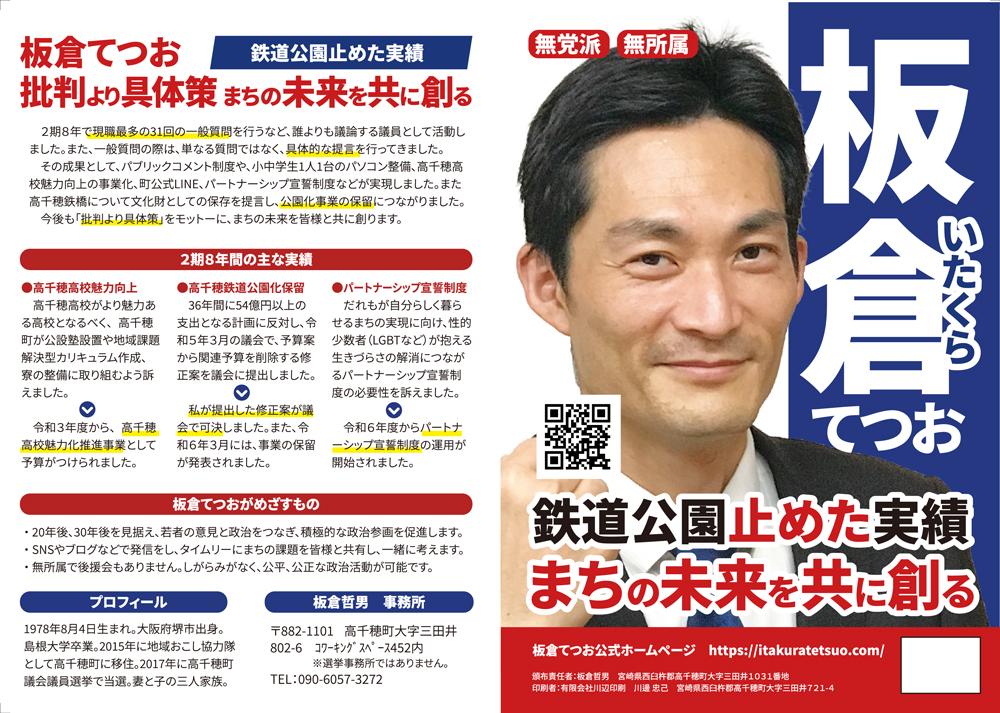

さて、今回の選挙に向けて、政策ビラを作成しました。

街頭演説の際などに、配らせていただいております。

新聞折込も依頼済みですので、明日にご自宅に届くところもあると思います。

ただし、公職選挙法にて町議選の場合、ビラは1600枚までという制限があるため、町内全域とはいきません。

三田井地区中心で依頼しましたので、ご了承ください。

ビラは、私なりに現状でベストなものが制作できたと思いますが、紙面には限りがあり、どうしても「要点だけ」になってしまいました。

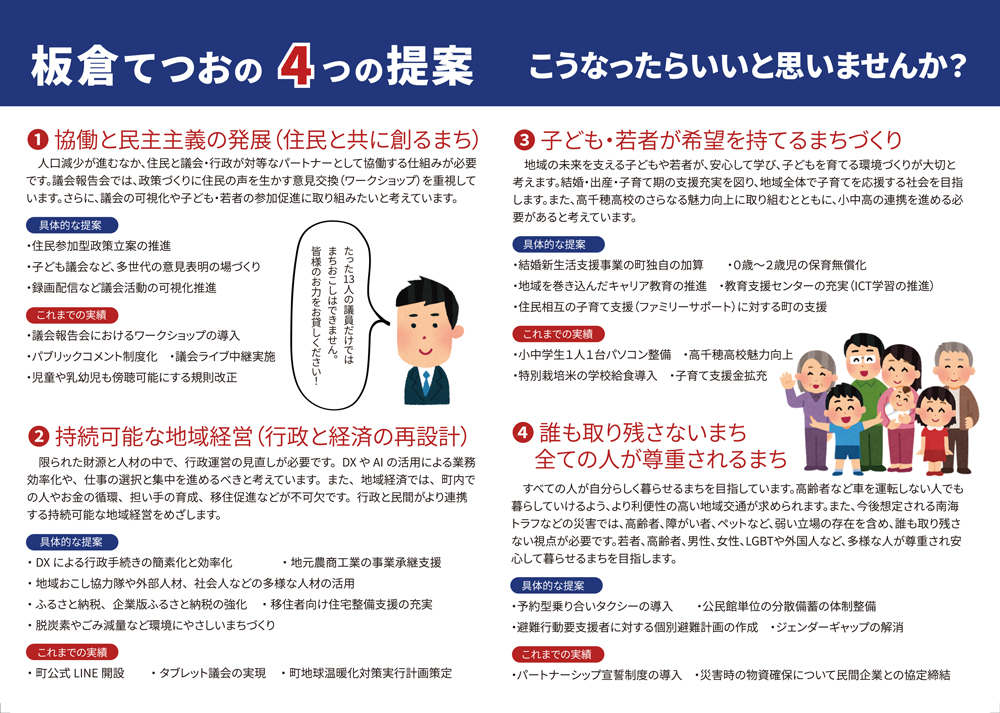

そこで今回のブログ記事では、ビラの内容である、板倉てつおの4つの提案について、「なぜこの政策を掲げたのか」「どんな未来を描いているのか」など、ビラに書ききれなかった内容について、丁寧に説明したいと思います。

(1)協働と民主主義の発展(住民と共に創るまち)

私が議員になったのは、「生活に直結する政治に私自身が無関心だった」という反省がきっかけでした。

よりよい社会になればいいなという思いは、誰もが持っていると思います。

私も同様です。

ですが、私は目に見える形で政治との接点をもつことなく、大人になったように思います。

考えを改めるきっかけはいくつかありますが、そのひとつが、東日本大震災の際の福島原発事故です。

原発も結局は、政治的プロセスの中で、民意として進められたということを知った時、政治に無関心であることの罪を感じました。

生活と政治は直結しているのに、住民と政治の間に距離があることは、社会にとって大きなデメリットであると言えます。

多くの人がよりよい社会に、よりよいまちに、という思いをもっているのですから、多くの人が政治と関り、その思いを実現できれば、社会はよりよくなるはずです。

人口減少が進むなかで、町の課題は一層複雑になります。

その解決には、行政や議会だけでなく、住民一人ひとりの知恵や経験が欠かせません。

私はこれまでに、役場で開催する三田井・押方・向山地区の議会報告会にワークショップを導入し、単なる報告の場ではなく「意見を出し合う場」へと進化させてきました。

また、町民から意見を募るパブリックコメント制度が整備されていなかったため、整備の必要性を訴え、現在は整備されました。

さらに、議会の定例会の様子を町民の皆様が気軽に自宅で見られるよう、テレビたかちほでのライブ中継も複数回にわたり提言し、実現できました。

また、従来の議会の傍聴規則が「児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない」となっていたのですが、これでは子育て世代の方が傍聴できません。

私はこの点を議会で指摘し、現在は、児童も乳幼児も傍聴できるよう規則を改正しています。

今後はさらに、子ども議会の実現や、若い世代が気軽に声を届けられる仕組み、そして議会の可視化を一層進めていきたいと考えています。

民主主義は「完成された制度」ではなく、「育てていく文化」だと私は思います。

(2) 持続可能な地域経営(行政と経済の再設計)

限られた財源と人材で、どう行政と経済を運営していくか。

これは、どの町にとっても避けては通れない課題です。

私はこれまで、町公式LINEの開設やタブレット議会の導入などを提言し、実現できています。

こうした新しい技術を活用し、業務を効率化していくことが、今後ますます求められています。

また、地域経済については、「町内でお金が循環する仕組みづくり」が急務です。

当然、地元の事業者がなくては、地域経済は縮小する一方です。

現在、事業主の高齢化が進んでいます。

中には、後継者のいない事業者もあります。

第3者への事業承継も含めて、支援をしていく必要があります。

そして、以前からの課題であるふるさと納税については、今以上の努力が求められます。

ふるさと納税は、寄付をした人、寄付を受けた自治体、返礼品を出した地元企業の3者、それぞれにメリットがある制度です。

ふるさと納税を伸ばさない手はありません。

さらに、高千穂町の世界農業遺産やユネスコエコパークといったブランド価値を高めるために、脱炭素やごみの減量といった環境分野に、官民ともに力を入れる必要があると考えています。

こうした施策を通じて、行政と民間が手を取り合う「持続可能な地域経営」をめざします。

「選択と集中」で無駄を減らしつつ、「未来への投資」を増やす。

その両立に挑戦したいと思います。

(3) 子ども・若者が希望を持てるまちづくり

現代社会における閉塞感の根本は、子どもや若者が将来について明るい希望を持ちにくい社会環境にあると感じます。

社会が複雑化し、価値観が多様化している中ですが、大前提として、社会全体で子どもを育て、社会全体で若者を応援する必要があると思います。

なかなか大きなテーマですが、町としてできること、やれることも多々あります。

例えば教育環境の整備は、市町村の大きな役割のひとつです。

私はこれまで、小中学生1人1台パソコン整備を提言し、実現できました。

今の子どもたちは非常に優秀です。

小学生でも、パソコンで資料をつくり、それぞれが意見発表をしています。

私が小学生の時には考えられない時代になりました。

また、学校給食への特別栽培米導入についても提言しましたが、これも実現しています。

そもそも論として、オーガニック給食の動きは、世界的に広がっています。

化学肥料、化学農薬をできるかぎり使用しない、環境にやさしい持続可能な農業を目指すためです。

日本においても、国が策定した「みどりの食料システム戦略」において、2050年までに、耕地面積の25%を有機栽培にするという目標を掲げています。

そうした動きを推進するにあたり、栽培した後の出口となる受け皿が必要です。

その受け皿を、まずは給食が担うことができればよいと考えています。

しかし、まだ十分ではありません。

これからは、0〜2歳児の保育無償化、結婚新生活支援の町独自加算、地域を巻き込んだキャリア教育、教育支援センターの充実などに取り組みむよう、提言していきます。

また、子育ては「家庭の責任」ではなく、地域全体で支えるもの。

私は、住民同士の子育て支援であるファミリーサポートを、町がしっかり後押しする仕組みをつくりたいと考えています。

(4) 誰も取り残さないまち

私は高千穂町が誰でも自分らしく生きられる町であってほしいと思っています。

例えば、性的少数者の方であっても、高千穂町で、その方らしく暮らしていただきたい。

そのために、パートナーシップ宣誓制度の導入を提言し、実現できました。

また、高齢化率の高い本町で、今後、必要と考えているのが、予約型乗り合いタクシーです。

ニーズが多様化している現状において、定時定路線の地域交通では、ニーズに対応することが難しくなっています。

かといって、毎回、タクシーを利用すると、負担が大きくなります。

現在の、定時定路線でもなく、タクシーでもない、その間の、予約型乗り合いタクシーが必要だと思います。

さらに、南海トラフ地震の脅威が高まっているといわれる昨今、災害への備えは急務です。

高千穂町の地理や地形を考えると、多くの孤立が発生するのではないかという懸念があります。

それに対応するために、町から補助金を出してでも、公民館単位での分散備蓄体制が求められます。

また、高齢化や災害時に弱い立場にある人への個別避難計画などは急務です。

今後も「誰一人取り残さない」という視点で、さまざまな政策を提言していきたいと思います。

おわりに

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

「板倉てつおの4つの提案」は、私が議員として活動し、住民の皆さんと意見を交わし、試行錯誤するなかで育ってきたものです。

ですが、まだまだ不完全です。

どうか、この町の未来について一緒に考えていただけたら幸いです。

そして、皆さんの率直なご意見をぜひお聞かせください。

なお、ビラはこちらからご覧いただけます。

(※ただし、公職選挙法により、紙に印刷して他人に渡すことはできません。ご自身で読むための印刷は可能です。)

では、今回はこれで失礼します。