こんにちは。

高千穂町議会議員の板倉哲男です。

高千穂町には、いろいろな顔があると個人的には思っています。

神話の里、美しい渓谷と棚田、パワースポット、世界農業遺産、ユネスコエコパーク、などなど。

そして、今回のテーマである、日本一の高千穂牛の里でもあります。

しかし、現在、和牛生産者は、飼料価格の高騰による経費の増加と、価格の低迷による収入の下落という、非常に厳しい状況の中にあります。

今回の記事では、苦境がつづく畜産農家について、その背景と国による支援策、そして、高千穂町独自の支援策について、まとめたいと思います。

日本一の高千穂牛

高千穂町民の皆様には説明不要かもしれませんが、改めて、高千穂牛の説明からさせていただきます。

高千穂牛とは、生まれも育ちも、高千穂地区(高千穂町、日之影町、五ケ瀬町)の黒毛和牛で、肉質等級がA4、A5に該当するものです。

宮崎牛のひとつといえばそうなのですが、宮崎県の中でも特に山深い環境で、おいしい空気と水、良質な草で育んでいる牛であるため、この地域に高千穂牛というブランドが定着したのだと、個人的に推測しています。

実際に、高い品質を裏付けるのが、2022年10月に鹿児島県で開催された第12回全国和牛能力共進会における内閣総理大臣賞の受賞です。

高千穂牛は、まさに日本一の牛なのです。

飼料価格の高騰

そんな高千穂牛を含めた和牛を取り巻く環境が、現在、非常に厳しいものとなっています。

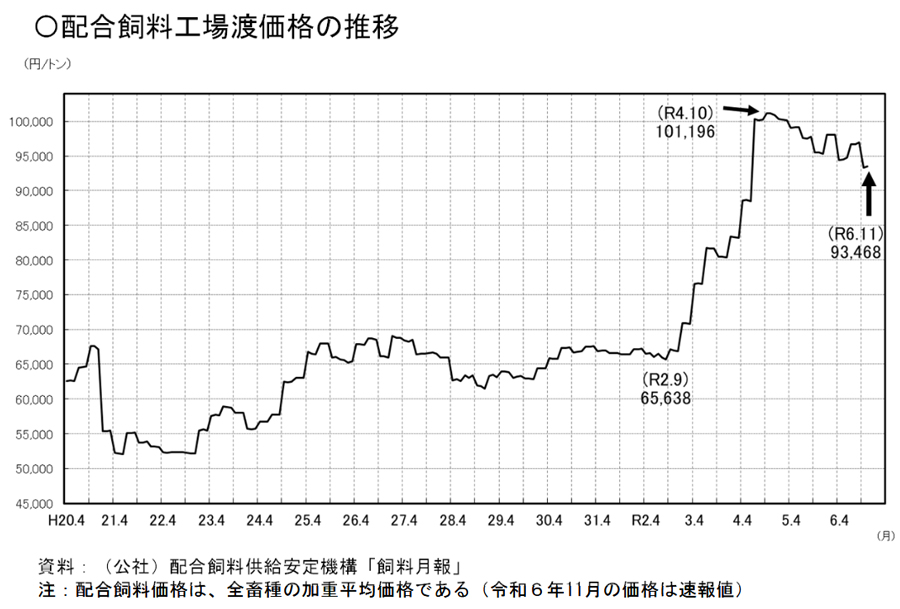

要因のひとつが、飼料価格の高騰です。

まず大前提として、飼料には粗飼料(草など)と濃厚飼料(トウモロコシなど)があります。

私が調べた限りですが、粗飼料の自給率77%程と高いものの、トウモロコシなどの濃厚飼料の自給率は12%程で輸入に頼っています。

その輸入に頼っている濃厚飼料の価格が高騰しているのです。

濃厚飼料価格の高騰の要因はいくつかあり、ひとつには、2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻があります。

ウクライナは世界第5位のトウモロコシ生産量を誇る国です。

しかし、ロシアのウクライナ侵攻により、ウクライナからの出荷が不安定になり、国際的に値が上がったのです。

また、日本特有の事情として、円安があります。

2021年はじめに1ドル103円程だったのが、2022年9月には、1ドル145円にまで、円が安くなりました。

これらの影響により飼料価格が高騰しています。

具体的には、これらの影響のなかった2020年にくらべ、飼料価格は約1.5倍に高騰しています。

和牛価格の下落

もうひとつの要因が、和牛価格の下落です。

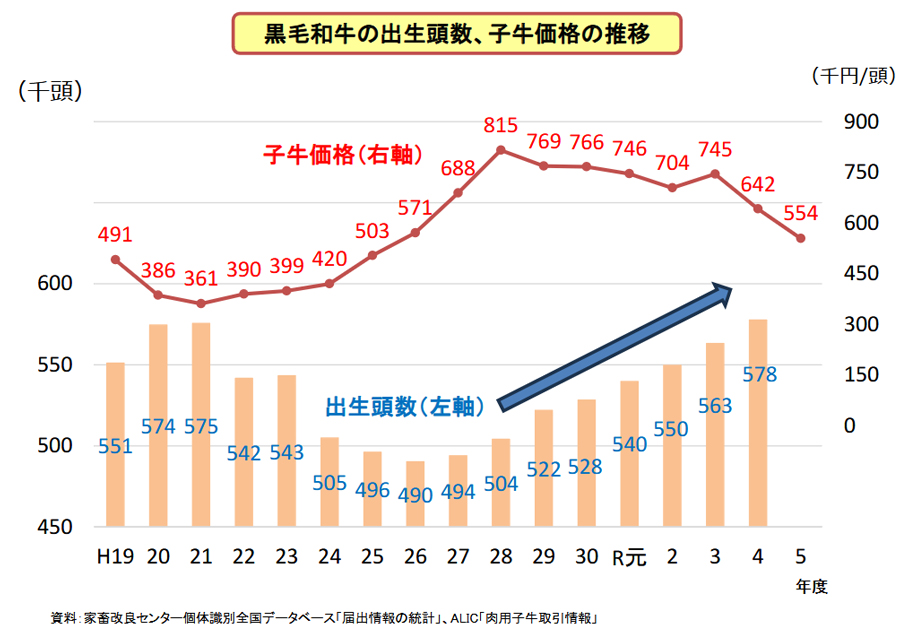

なぜ価格が下落しているのかというと、需要が減少しているにもかかわらず、供給は増加しているからです。

需要の減少の理由としては、物価高が進んだことによる節約志向の高まりがあげられます。

比較的高価格の牛肉よりも、豚肉、鶏肉が求められる傾向が強くなっています。

その一方で、供給は増加しています。

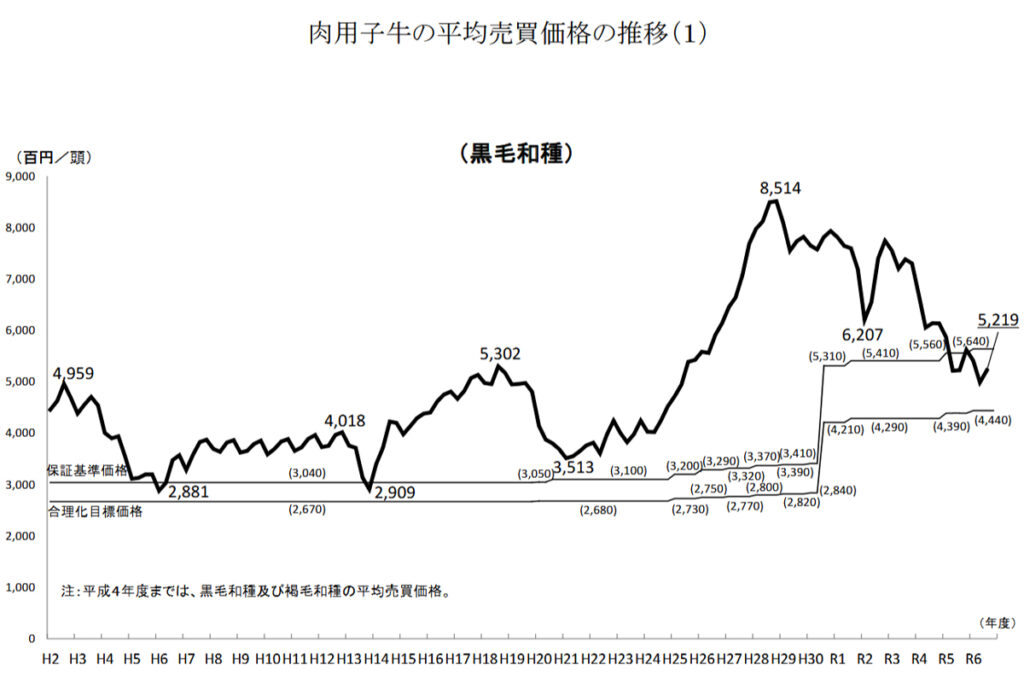

供給増加の背景のひとつとしてあげられるのが、平成28年度から令和3年度にかけての高水準な子牛価格です。

この時期の子牛価格が良かったがために、頭数を増やすなど、規模拡大に取り組む生産者もいたほどです。

さらに、系統の改良が進められ、1頭あたりの肉付きも大きく、かつ、肉質等級のA5の割合も増加するなど、品質の向上についても成果をあげることができています。

このように、供給は増加したのですが、皮肉なことに物価高などにより需要が減少しているため、和牛価格は下落しているものと思われます。

国による対策

このように、飼料価格の高騰と価格の下落という苦境に立たされている畜産農家ですが、国において対策が講じられています。

国による支援策だけでも、事業数でいえば、かなりの数になります。

今回の記事では、主な支援策として「配合飼料価格安定制度」と「肉用子牛生産者補給金制度」を中心に、見ていきたいと思います。

飼料高騰対策1 配合飼料価格安定制度

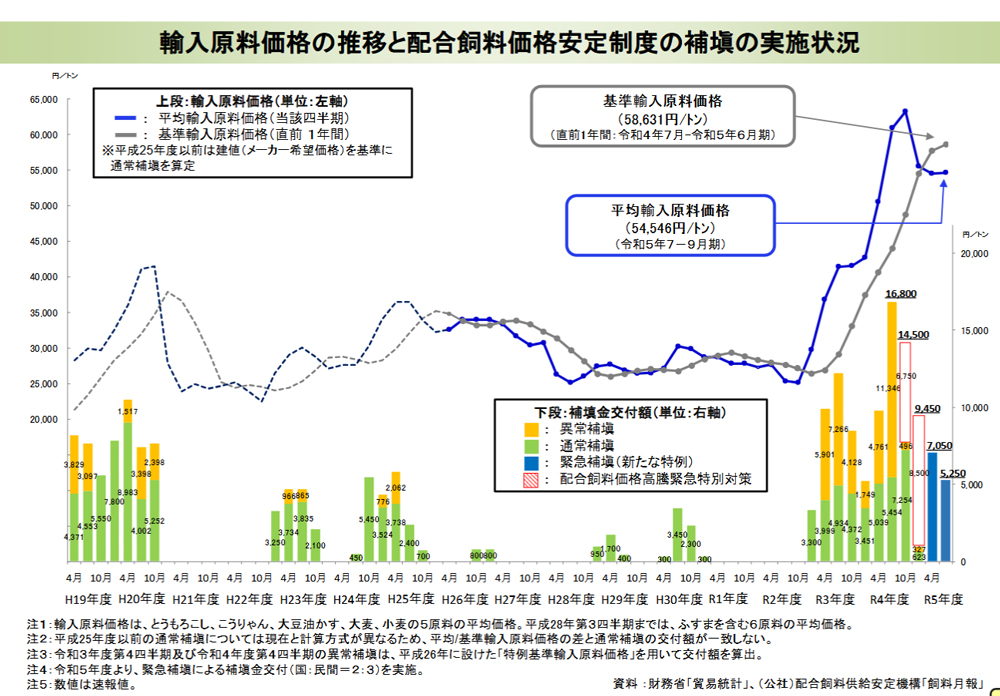

まず、飼料価格高騰に対する施策として、従来からある配合飼料価格安定制度があります。

この制度は、当該四半期の「平均輸入原料価格」と、直前1年間の平均の「基準輸入原料価格」を比較し、「平均輸入原料価格」が「基準輸入原料価格」を上回った時に、差額を補てんする制度です。

値上がりの幅が115%未満の場合は「通常補てん」となり、この場合の補てんの財源は、生産者と飼料メーカーが、定期的にお金を積み立てた基金です。

値上がりの幅が115%以上となった際には、「異常補てん」として、国と飼料メーカーが、お互いに1/2を負担し、補てんの財源を拠出します。

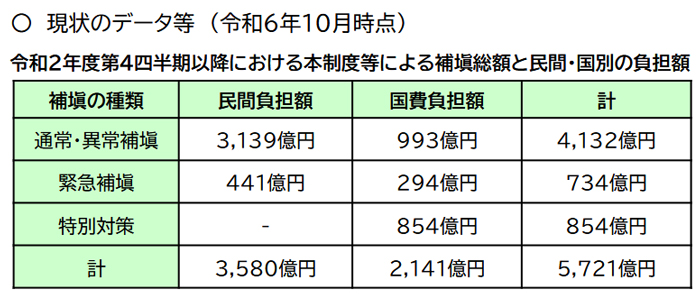

この制度のもと、令和2年度第4四半期(令和3年1月~3月)から補てんが実施されました。

しかし困ったことに、飼料価格は高止まりしました。

この制度は、過去1年間の飼料価格の平均値が基準になります。

飼料価格が高止まりすることで、平均値が高くなってしまい、令和4年第3四半期(10月~12月)には、補てんできなくなる状況となりました。

飼料高騰対策2 配合飼料価格高騰緊急特別対策

飼料価格が高止まりしたことで、補てんができなくなった状況を受けて、次に国が取り組んだのが、「配合飼料価格高騰緊急特別対策」です。

農家にとって実質的な配合飼料コストを、令和4年度第二四半期(7月~9月)と同程度にすることを目的に、補てんの金額が決定されました。

具体的には、令和4年第三四半期(10月~12月)には、配合飼料1トン当たり6,750円を補てん、令和4年第四四半期(令和5年1月~3月)には、配合飼料1トン当たり8,500円を補てんされ、国の予算全体としては、約854億円が投じられました。

飼料高騰対策3 緊急補てん

先述のとおり、従来の配合飼料価格安定制度の補てんは、直前1年間の平均の「基準輸入原料価格」が基準になります。

そのため、高止まりした場合、「基準輸入原料価格」自体が高くなりることで、補てんがされなくなってしまいます。

そこで、令和5年度以降については、飼料価格が高止まりした際の対応策として、配合飼料価格安定制度に「緊急補てん」という新たな特例の仕組みをつくりました。

緊急補てんでは、過去10四半期(2年半)の平均値を基準とするとしており、高止まりした際にも、補てんが発動しやすくなります。

ただし、緊急補てんの条件としては、過去8四半期連続で補てんが出ていることや、緊急補てんの連続実施は最大3四半期まで、などがあります。

この、あらたな特例の仕組みにより、令和5年度第1四半期(4月~6月)から第3四半期(10月~12月)まで、補てんされました。

緊急補てんの財源としては、6割が通常補てんから、残り4割は全額、国からとなっています。

国の予算としては、294億円となっています。

価格下落対策1 肉用子牛生産者補給金制度

次に、価格下落対策について、見ていきたいと思います。

まず大前提として、和牛の畜産農家には大きく2種類あり、主に母牛を飼育し子牛を産ませ、子牛を競り市に出す繁殖農家と、その子牛を購入し20カ月ほど肥育してから肉牛として出荷する肥育農家です。

それぞれの農家に対する価格下落対策として、従来からある制度ではありますが、「肉用子牛生産者補給金制度」と「肉用牛肥育経営安定交付金(牛マルキン)」という制度があります。

どちらの制度も、基本的に市場価格が一定価格を下回った際に、その差額を補償する制度です。

高千穂町においては繁殖農家の方が肥育農家よりも戸数が多いので、「肉用子牛生産者補給金制度」について説明します。

「肉用子牛生産者補給金制度」では、「補償基準価格」と「合理化目標価格」が設定されます。

「補償基準価格」は、肉用子牛の再生産を確保することを旨として定められる価格。

「合理化目標価格」は、中長期的には輸入肉に対抗するためにも、コスト削減などにより実現が必要な価格、ということになっています。

それぞれ主旨が異なる価格のため、「補償基準価格」より「合理化目標価格」は安い価格となっています。

また、「補償基準価格」を下回った時に補償されるわけですが、「補償基準価格」から「合理化目標価格」までの価格帯に下がった際は、差額の全額が補償され、また、財源は全額国です。

さらに「合理化目標価格」より下回った部分については、差額の9割までの補償となり、財源も国1/2、県1/4、生産者積立1/4となっています。

また「補償基準価格」は、再生産を確保することが目的の価格ですので、生産コストが高くなると、当然、「補償基準価格」も高くなります。

さらに、黒毛和種や褐色和種、乳用牛など品種ごとに価格が設定されます。

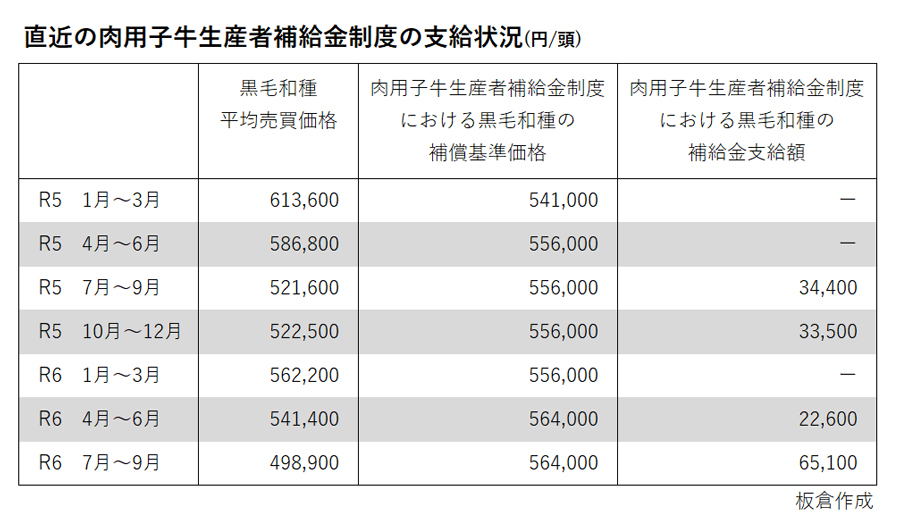

近年の黒毛和種の「補償基準価格」の推移をみると、令和2年時点で54万1000円だったのが、令和5年には55万6000円、令和6年度で56万4000円、さらに令和7年には57万4000円となっており、近年のコスト上昇の影響がみられます。

では、実際の黒毛和種の子牛の平均売買価格がどのように推移しているのかというと、令和2年度は62万円から77万円、令和3年度は75万円から73万円、令和4年度は66万円から61万円、令和5年度は58万円から56万円(第二・第三四半期は52万円)、令和6年度はまだ第一・第二四半期のデータしかありませんが、54万円から49万円と推移しています。

結果的に、令和5年度第二四半期には1頭当たり34,400円を補てん、令和5年度第三四半期は33,500円、令和6年度第一四半期は22,600円、令和6年度第二四半期は65,100円が補てんされています。

価格下落対策2 和子牛生産者臨時経営支援事業

このように、従来からある制度である「肉用子牛生産者補給金制度」において、支援があるわけですが、これで十分な支援ができているかというと、制度上いかんともしがたい弱点があります。

まず、補償の基準となる「補償基準価格」は、過去の生産コストから定められるのですが、急激な配合飼料の高騰がきちんと反映できているかというと、どうしても後追いでしか反映できないのが実情です。

また、「平均売買価格」が「補償基準価格」を下回った際に補償されるわけですが、「平均売買価格」は全国の平均値です。

しかし、全国各地で競りが実施されており、各地区により価格のバラつきがあるのが実情です。

実際に高千穂地区の子牛の価格の推移を見てみると、令和元年の高千穂市場の子牛の平均価格は約73万1000円でした。

これが令和2年に約65万1000円、令和3年に約70万4000円、令和4年に57万5000円、令和5年に48万4000円と推移しており、全国の平均売買価格より下回っています。

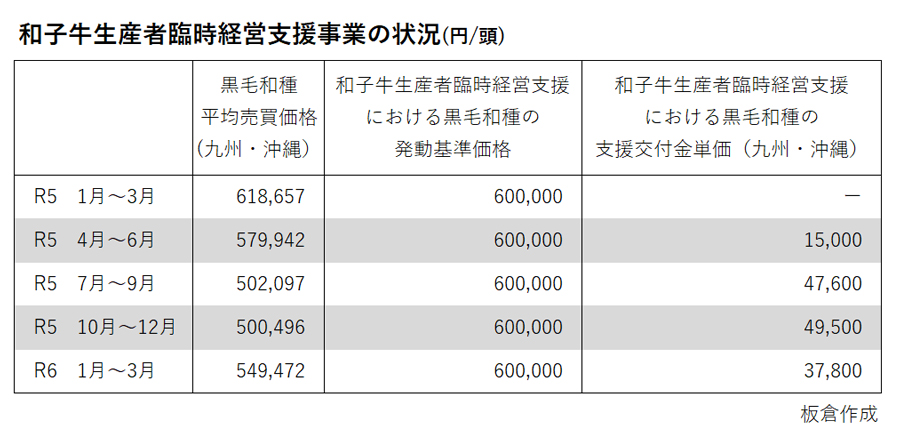

つまり、仮に全国平均である「平均売買価格」は「補償基準価格」を上回っていたとしても、高千穂地区を含めた九州・沖縄ブロックにおいては、平均価格が「補償基準価格」を下回る、ということは十分あるのです。

この場合、全国平均である「平均売買価格」は「補償基準価格」を上回っているわけですので、「肉用子牛生産者補給金制度」による補償金は支給されませんので、出品した牛が「平均売買価格」を下回った農家にとっては大きな痛手です。

こうした「肉用子牛生産者補給金制度」の弱点を補うべく、国が打ち出したのが、「和子牛生産者臨時経営支援事業」です。

「和子牛生産者臨時経営支援事業」においては、発動基準価格を、黒毛和種の場合60万円とし、かつブロック別(北海道、東北、本州関東以⻄・四国、九州・沖縄の4ブロック)の平均価格と比べ、その差額の3/4が交付されます。

この「和子牛生産者臨時経営支援事業」は、令和5年1月~令和6年3月に販売された牛を対象に実施されました。

結果的に、九州・沖縄ブロックの黒毛和牛の場合、令和5年度第一四半期に1頭あたり15,000円、令和5年度第二四半期に1頭当たり47,600円、令和5年度第三四半期に1頭当たり49,500円、令和5年度第四四半期に1頭当たり37,800円の支援を受けることができました。

価格下落対策3 優良和子牛生産推進緊急支援事業

「和子牛生産者臨時経営支援事業」の後継事業として令和6年度に取り組まれているのが、「優良和子牛生産推進緊急支援事業」です。

「和子牛生産者臨時経営支援事業」と同様に、黒毛和種の場合、発動基準価格とブロック別の平均価格を比較し、平均価格が下回った際に支援がある制度です。

ただ、発動基準価格と平均価格の差額を支援するのではなく、あくまで飼養管理の取り組みに対しての支援となっており、支援の金額が一律である点が異なります。

また、飼養管理の取り組み数に応じて、発動基準価格が変わったり、奨励金が変わる制度となっています。

令和6年度お施策のため、対象が、令和6年4月~令和7年3月に販売された和子牛です。

現時点で、令和6年度第一四半期、第二四半期とも、九州・沖縄ブロックの黒毛和牛については、発動条件を満たしています。

町としても支援

これまで見てきたように、国によるさまざまな支援策が実施されてきているわけですが、あくまで支援です。

つまり、マイナスの部分を少しでも減らし、負担を軽減するというものです。

支援があったとしても、畜産農家の厳しい状況が続いていることに変わりありません。

ただでさえ農家の高齢化が進んでいますので、どうしても離農する人は、今後、増えてくると思われます。

現在のような苦境が続くと、離農する農家はさらに増えることでしょう。

高千穂町にとって高千穂牛は、まちを代表する資源です。

町外からお金を稼ぐ資源であり、まちにお金を落とす資源であり、観光資源であり、地域活性化の資源といえます。

そのため、町にとって大切な高千穂牛を生産する畜産農家を、町としても支援しようと、令和6年12月の定例会で支援策の予算が計上されました。

内容は令和6年9月30日時点で飼育していた繁殖牛・肥育牛1頭あたり1万円の支援金を支給するというものです。

予算額としては3,446万円です。

疑義が生じた理由

ただ、この事業については、疑義を感じた議員が多くいました。

非農家の私は後から知ったのですが、隣町である日之影町、五ケ瀬町では、1頭あたり1万6000円の支援を、すでに実施していたからです。

農協の同一管内において、支援の金額が異なることに疑問を感じても不思議はありません。

どうも、高千穂町の場合、牛の頭数が多く、1頭あたり1万6000円の支援をするとなると、財政負担が大きくなるために、1頭1万円ということになったようです。

本会議において、本願議員がこの件について質疑をされました。

Q 飼料高騰対策の支援金だが、日之影町、五ケ瀬町に比べて、金額が低い。本町は頭数が多く、財政的な観点から1万円となったようだが、今後の増額の考えは。

A 国の新たな経済対策の交付金を期待したが、定例会までに打ち出されることがなかったため、1万円と設定した。ようやく国から新たな経済対策の交付金についての通知がきた。現在、交付金を活用する事業を検討している。検討を終え、国に申請するタイミングで、交付金およびふるさと納税を活用し、支援金の増加区を図りたい。

ということで、今後、国から交付される交付金とふるさと納税を財源に、増額する考えを示してくれました。

まとめ

これまで見てきたように、現在、畜産農家を取り巻く状況は、非常に厳しいものがあります。

様々な要因がからみあって、現在の状況につながっているため、状況の改善には時間がかかるものと思われます。

高千穂牛に関して言えば、観光客を中心にいかに食べてもらうか、ふるさと納税でいかに寄附を集めるかといった、いわゆる出口戦略が、今まで以上に求められると思います。

ふるさと納税については、県内に、都城市などの先進自治体があります。

本町のふるさと納税の取り組みは、まだまだ改善点があると思いますし、伸びしろがあると思います。

私はこれまでもふるさと納税について、さまざまに提言してきましたが、今後もふるさと納税の改善について、町に提言していきたいと思います。

なお、この記事の執筆にあたり、私なりに調べたつもりですが、記載の内容に誤りなどがありましたら、ご指摘いただけると幸いです。

今回は、これで失礼します。